Александр Митта: Преподавание — это выгодный бизнес

Рецепт зрительского кино, о творчестве, о фильмах «Экипаж» и «Граница», о «сериальных» войнах, как подбирать актеров.

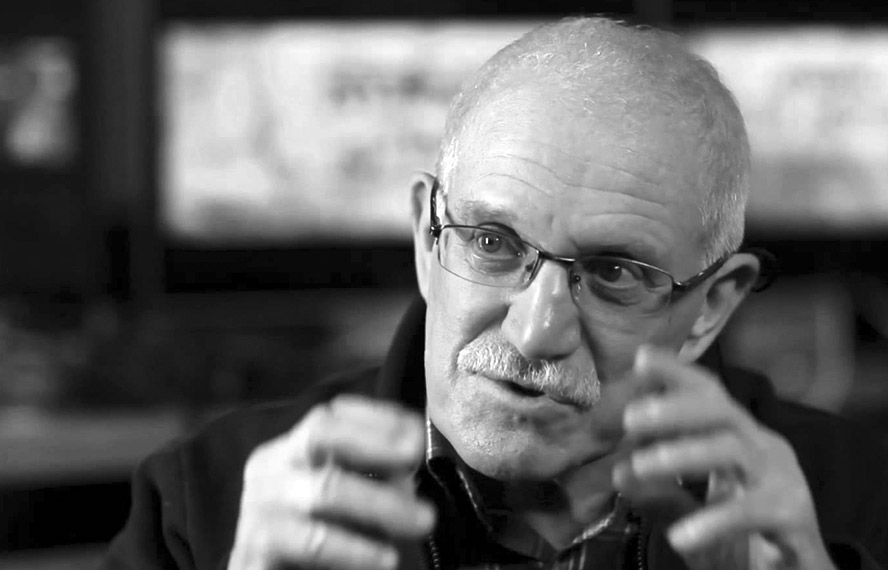

Интервью Александра Митты от 27 марта 2010 года

Александр Наумович Митта. Кинорежиссёр, сценарист

Зрительское кино

— Александр Наумович, а у вас есть рецепт зрительского кино? Что нравится зрителю?

— Сейчас слово такое появилось — «позиционирование». Вот я себя как зрительский режиссер не позиционирую, я просто люблю, когда мое кино смотрят люди и понимают, что я хочу сказать. Я прекрасно осознаю, что кино — искусство эфемерное и кратковременное. Даже если картина живет много лет, зрители воспринимают ее уже не так, как в момент появления на экране. «Экипаж», может, не лучшая моя картина, но у нее был сенсационный успех. Она и сейчас бултыхается на телевидении, и люди ее смотрят, но сравнить то впечатление, которое она произвела когда-то, и то, что производит сейчас, невозможно.

Википедия

Митта Александр Наумович

Школа-студия Александра Митты

Кинорежиссёр, сценарист Москва / Россия

Дата рождения: 28 марта 1933 г.

— Вас это не удручает?

— Нет, это правильно. А театральных режиссеров удручает, что спектакль исчезает?

Это ведь только в России существует репертуарный театр, где спектакли живут по 20 лет, во всем мире нормальная форма — обкатать спектакль 2 месяца и дать место другому.

А книги, которые мы по привычке раньше покупали, потому что это была единственная ценность? Кто читает все эти собрания? У интеллигентного человека на Западе книг очень мало. Их и должно быть мало. Вот я — маньяк кино, погибаю от количества фильмов. Все покупаю, все смотрю, думаю, что буду пересматривать, но ничего не пересматриваю, потому что времени нет и новое все время подпирает, вытесняет старое из сознания, из жизни. Ведь новое всегда более актуально и более совершенно. Остается 2 десятка фильмов — как и 2 десятка книг. Так что амбиций, что я буду вечно жить, как Чехов, у меня нет. Хотя, наверное, 3 картины проживут долго.

— Какие?

— Не скажу. Наверное, одна, которую я больше всего люблю, а две самые простые. Долго вообще живут простые, ясные истории. Вот ответ на ваш первый вопрос. Простые ясные истории про жизнь, про смерть, про любовь, про надежды. Тогда происходит чудо и человек забывает, что сидит в зале, смотрит кино. Это то, что мы называем идентификацией, а Станиславский называл сопереживанием. Ради этого он создавал реалистические декорации, добивался жизнеподобных интонаций и поведения у актеров — чтобы было ощущение жизни, чтобы облегчить контакт актера со зрителем. Главное, чтобы эти простые истины не были пафосными, потому что люди не любят, когда их учат и когда ими манипулируют. Все должно происходить естественно. Человек смотрит на экран и думает: черт возьми, я не так уж одинок, вон тот думает так же, как я. Наверное, в этом и есть задача кино — лишить человека одиночества. И поскольку эта задача очень серьезна, хочется, чтобы как можно больше народа вошло в круг твоего фильма. Коммерческого смысла эта задача для меня не имеет. Я на ней деньги не зарабатываю — они остаются у того, кто продюсирует фильм.

— А почему одни истории проникают в сердца людей, а другие нет? Как их вычислить?

— Это очень рациональный выбор. И в то же время все определяет элемент поэзии. Один театральный режиссер говорил, что в театре поэт тот, кто говорит последнее слово. То есть актер. Он последняя инстанция. Если у тебя актеры пронзительные, это правильно.

Вот «Граница» — простая картина, ничего там нет, просто люди разговаривают. Но актеры правильные, чувства правильные, и зрители к ним подключились.

А когда режиссеры делают картины специально для фестивалей — мне это не близко. Я по многим фестивалям помотался, в жюри посидел и знаю, что такое эти две недели безумных просмотров, когда критики бегают с одной картины на другую и спят в зале, и едят в зале, и никому эти фестивальные ленты по большому счету не нужны. Это просто кусок хлеба. Все тусуются, показывают себя, потом кому-то повезет, причем, как правило, не по делу, и он уезжает с наградой, а потом трясет ею у себя в стране. Цена ей 3 копейки. Мне вообще кажется, что смотреть на артхаус и на массовое кино как на две противостоящие вещи — идея глубоко провинциальная и старомодная. Все перемешалось. Артхаус стимулирует искусство. «Догма» стала формой творчества для огромного количества молодежи, идеи Ларса фон Триера вошли в массовый жанр.

Мой сын — художник. Очень упертый человек, занимается новым, совершенно некоммерческим течением в живописи. И вот я как-то его спрашиваю: «Жень, а зачем ты так тщательно выделываешь свои работы? Так скрупулезно? Ты же работаешь в некоммерческом искусстве, у тебя нет давления рынка». Он отвечает: «Я работаю в коммерческом искусстве, которое называется „некоммерческое искусство“. Все равно кто-то должен это купить. Пусть не зубной врач, который повесит у себя в кабинете пейзаж или девицу с развитой задницей. Пусть это будет музей или частный коллекционер, который собирает необычное искусство. Сегодня ничего не может функционировать отдельно от рынка. Это способ выживания». А чего бы мне, к примеру, телевизионный канал стал заказывать картину, если бы у меня не было высокого рейтинга? Они же деньги вкладывают, и не маленькие. И я стараюсь это учитывать в своем… в своей работе.

Творчество

— Слово «творчество» вы не говорите?

— Я не люблю. Эти слова — «талант, творчество», — они так противны! То, что я делаю, — это работа. Я задаю себе вопрос, ищу на него ответ и задаю следующий. Б-г ко мне никогда не спускается, крыльев за плечами я не чувствую, что такое вдохновение, не знаю. Знаю рабочее состояние. В таком состоянии могу написать за день страниц 20. Приходит идея, я ее просчитываю. Приходит новая, опять просчитываю. Российская манера что-то хаотично и интуитивно родить, а потом 5 лет с этим носиться, выпрашивая повсюду деньги, не соответствует мировой практике работы режиссера. Меня когда-то пригласили в Америку делать один проект — серьезный, хороший проект. Деньги собирались, люди вокруг меня трудились, потом они исчезали, появлялись другие. Я спрашиваю у продюсера: «Сколько же времени это будет длиться?!» Он говорит: «Компания маленькая, года 3–4, может, 5». — «Что же, мне 5 лет ждать?» Он страшно удивился: «Как, у вас нет других проектов?». На Западе, если у режиссера нет одновременно 5–6 проектов, он не в бизнесе. В Голливуде говорят, что съемки случаются так же редко, как война. На 100 полностью оплаченных сценариев в производство запускается один, на 100 запущенных фильмов один доходит до съемок. Там армия целая пишет эти сценарии. Все швейцары, все консьержи, все официанты. Пройдитесь по Голливудскому бульвару, зайдите в любое кафе, ткните пальцем в любого человека и спросите: «Как твой сценарий?». Он ответит: «В развитии!». Это же самая простая вещь — стучи на компьютере, никаких затрат. И никто их никогда не ставит. Это очень сильно отличается от российской манеры, но в принципе так и должно быть. Кто-то сказал, что чем беднее человек, тем сильнее он держится за свое жалкое достояние. Когда у тебя один проект, ты за него цепляешься, а когда много, свободно их ассоциируешь.

Вот я смотрю сейчас на молодых.

Кирилл Серебренников — один из самых молодых и талантливых режиссеров.

У него и спектакли в разных театрах, и кино, и телепроекты, и все такое яркое, необычное. Вот это режиссер современный. А ребята, которые по 3–4 года выпрашивают у Госкино денег на свою короткометражку, а потом год с ней мотаются по фестивалям, — уже вчерашний день. Поэтому у меня сейчас около десятка сценариев на разных стадиях и множество идей в голове. А что еще должен делать режиссер, как не генерировать идеи? Играет актер, деньги ищет продюсер, снимает оператор. А кто такой режиссер? Человек, который кричит «Мотор!» и «Стоп!»? Это любой может. Режиссер — человек с идеями.

— А может режиссер рассказать историю, которая лично ему не нравится, так, чтобы она понравилась зрителю?

— История, которая мне лично не нравится, в тот момент, когда я начинаю над ней работать, превращается в историю, которая мне лично нравится. Жизнь очень велика, и полюбить в ней можно огромное количество вещей. Я много лет преподавал в Гамбургской киношколе и, когда работал с историями, которые мне приносили студенты, старался их улучшить. Так вот, у меня это получалось лучше, чем со своими собственными. Я могу улучшить любую историю. Это такое свойство организма. Я люблю этих студентов — работа вообще инструмент любви, — стараюсь понять, что им надо, чего они хотят. И сознание само собой форматируется. Для других, кстати, работать легче, чем для себя.

— Сейчас появилось выражение «сериальные войны»…

— Это была бы очень хорошая война, но до меня запах пороха пока не донесся. Никто не пытается меня перекупить у Первого канала, видимо, считают, что большую цену мне не предложат. А я и не собираюсь уходить, пока меня терпят.

Фильм Экипаж

— Наверное, вас уже замучили вопросами об «Экипаже», но от этого никуда не деться…

— Могу только сказать, что для меня такой ажиотаж был полной неожиданностью. Это был просто технологический проект, и так как я не понимал жанра, то работал практически вслепую. И я совершил ошибку, которая меня спасла, соединил два несоединимых жанра — картину человеческих судеб и катастрофу. И сейчас, когда все трюки стали простодушными и неинтересными, человеческие судьбы остались, получилось, что катастрофы только разогревают эмоции зрителей. Я это для себя крепко понял, часто потом этим пользовался и в новой картине тоже собираюсь воспользоваться.

— А что это за проект?

— Это соединение роуд-муви, триллера, лирической мелодрамы, комедии и даже черного юмора — история о том, как террорист захватил семью и куда-то везет. Я собрал трех человек девочку и собаку в крошечных «Жигулях», так что у меня даже нет возможности «стрелять мимо цели» — все на крупных планах. Причем у меня не было не только денег, но и времени: мы начали уже в середине сентября, и картину надо было снять за двадцать дней.

Я начал этот проект еще пять лет назад, но тогда продюсер в него не поверил — я отложил сценарий на полку и забыл про него. А недавно достал, и оказалось, что он выстоялся, как вино, и получается очень заводная картина. Хотя засад тоже очень много. Называется она «Раскаленная суббота», и эмоции соответствующие, а это очень опасно: можно проколоться. Актеры знают, что когда говоришь тихо, спокойно, как в жизни, все нормально, но как только начинаешь играть темпераментно — можно пролететь на резких красках.

Актеров я взял известных, но подбор ребенка — это очень долгий процесс: я восемь лет снимал детские картины и знаю, как это трудно. Поэтому я взял первого понравившегося ребенка и решил, что главное — терпеливая девочка, а остальное я сделаю сам. Но через три дня семилетний ребенок уже встал на ноги, а через неделю — стал меня учить. Как Моцарт родился гением, так и Машенька родилась актрисой. Она весь день сидит и играет в куклы, а как только надо снимать — она взрывается. И я вспомнил знаменитое высказывание: нельзя судить о женщинах по внешнему виду — граната тоже холодна за секунду до взрыва…

Как подбирать актеров

— Когда времени в обрез, как подбирать актеров?

— Когда я взял в «Экипаж» Филатова, у которого был имидж плохого актера, но высокого интеллектуала, кто-то зло так сказал: мол, Митта берет артистов, чтобы болтать между кадрами. И это действительно так: ведь когда снимаешь кино — живешь в этом пространстве. Утром кино, ночью кино, даже сны снятся про кино…

Вуди Аллен сказал: «У меня в съемочной группе работают только те люди, с которыми я ходил в детский сад». Это очень хороший совет, и я сам им пользуюсь. Нужно очень хорошо знать артиста, его потенциал. Хотя Володю Симонова я не знал, но он подходил на роль певца Глинского, я его снял — и теперь ни одной ленты без него делать не буду. Гуськова Либров назвал злодеем номер один, и это действительно так: найти человека с отрицательным обаянием безумно трудно. Набирается круг актеров, с которым хочешь работать, — и Рената Литвинова, и Алена Панова, и Ольга Будина.

Но это касается только главных ролей, когда на подбор одного актера могут уйти недели и месяцы. С эпизодами намного проще — здесь помогают банки данных: в Интернете сейчас появились службы, где очень быстро и без проблем находятся нужные типажи.

— Уже после «Экипажа» вас обозвали первым советским режиссером голливудского типа…

— Нет, до голливудского типа мне далеко. После картины «Затерянный в Сибири» мне предложили поработать в небольшой американской компании. Я приехал туда посмотреть, и у меня комок в горле стал: если бы у нас была такая индустрия — я бы снял сорок картин! А так я всю жизнь работал и как собственный ассистент, и как помреж, и как администратор — и в России все так работают. А там режиссер сидит, как шеф-пилот в кабине самолета: ему даже команд не надо давать — он просто контролирует ситуацию, а бегает и кричит второй режиссер. Такого у нас нет и не будет никогда, потому что такая индустрия требует огромных вложений, которых в России никто не делает.

Потом, в России никто не учит профессии: среднее звено, люди, которые и делают фильм, — это самоучки. Очень много нареканий вызывает ВГИК, потому что там нет режиссеров, имеющих успех. А в киношколу в Лос-Анджелесе никогда не позовут режиссера, который не имел успеха в прошлом году. Там приглашаются преподавать люди успешные в бизнесе — а у нас это люди, выброшенные из бизнеса…

Преподавание

— Почему тогда вы решили заняться преподаванием?

— Я хотел, да и сейчас хочу, сделать технологичную школу — не школу искусства, а школу ремесла. Но надо вложить в это очень много денег. Лужков подписал мне письмо, что правительство Москвы даст здание под эту школу, но надо ухлопать два-три года, чтобы его выстроить, а затем искать финансирование для оснащения техникой. Но я смогу Преподавание — это выгодный бизнес. Американцы говорят, что три дела всегда приносят доход: похоронные бюро, больницы и школы. И сейчас в России возникает много школ, курсов, университетов, но как-то мимо кино. Но все-таки Россия — большая кинематографическая страна, талантов у нас много.

Беседу вел Евгений Гаврилов